Hi, selamat pagi di "Indonesia Dalam Berita", pada kali ini akan membawakan tentang adat istiadat bangsa arab sebelum islam datang Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas simak selengkapnya

Urf ataupun ‘Urf (bahasa Arab: العرف) merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai etiket kebiasaan. ‘Urf terbagi jadi Ucapan ataupun Perbuatan dilihat dari bidang objeknya, jadi Umum ataupun Khusus dari bidang cakupannya, jadi Sah ataupun Rusak dari bidang keabsahan berdasarkan syariat. Para malim ushul fiqih bersepakat bahwa Adat (‘urf) yang sah ialah yang tak bertentangan dengan syari'at.

Pengertian ‘Urf[sunting | sunting sumber]

Kata ‘Urf secara etimologi (bahasa) berasal dari kata ‘arafa, ya‘rufu sering diartikan dengan al-ma‘ruf (اَلْمَعْرُوفُ) dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal kian dekat kepada pemahaman diakui oleh orang lain. Sesuatu yang di penglihatan baik dengan diterima oleh akal sehat. Kata ‘urf sering disamakan dengan kata adat, kata etiket berasal dari bahasa Arab عَادَةٌ ; akar katanya: ‘ada, ya‘udu (عَادَ-يَعُوْدُ) mengandung arti perulangan. Oleh atas itu sesuatu yang baru dilakukan eka kali belum dinamakan adat. Kata ‘urf pengertiannya tak melihat dari bidang berulang kalinya suatu aktivitas dilakukan, tetapi dari bidang bahwa aktivitas tersebut sudah sama-sama dikenal dengan diakui oleh orang banyak.

Sedangkan Kata ‘Urf secara terminologi, bagai yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti: Sesuatu yang tak asing lagi bagi suatu bangsa atas menduga jadi kegaliban dengan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa aktivitas ataupun perkataan.[1]

Landasan asas ‘Urf[sunting | sunting sumber]

‘Urf tergolong salah eka akar asas dari ushul fiqih yang diambil dari intisari Al-Qur’an.

"Jadilah engkau pemaaf dengan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (Al-‘Urfi), bersama berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."

— QS. Al-A’raf: 199

Kata al-‘Urf pada ayat tersebut, yang manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dengan menduga jadi kegaliban masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai amanat untuk mengerjakan sesuatu yang menduga dianggap baik sehingga menduga jadi budaya pada suatu masyarakat. Kata al-ma‘ruf artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Ayat di arah tak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan atas pertimbangan kegaliban yang baik atas umat, dengan keadaan yang berdasarkan kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata al-ma‘ruf ialah kata awam yang mencakup saban keadaan yang diakui. Oleh atas itu kata al-ma‘ruf hanya disebutkan untuk keadaan yang sudah merupakan perjanjian awam sesama manusia, baik pada soal mu‘amalah maupun etiket istiadat.

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir pada karyanya fi al-ijtihad ma la nassa fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan ‘Urf sebagai alas asas ialah arena Hanafiyah dengan arena malikiyyah, dengan kemudian oleh arena Hanabilah dengan arena Syafi’iyah. Menurutnya, atas prinspnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut akur meluluskan etiket istiadat sebagai alas pembuatan hukum, meskipun pada jumlah dengan rinciannya ada perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga ‘Urf dimasukkan kedalam blok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.[2]

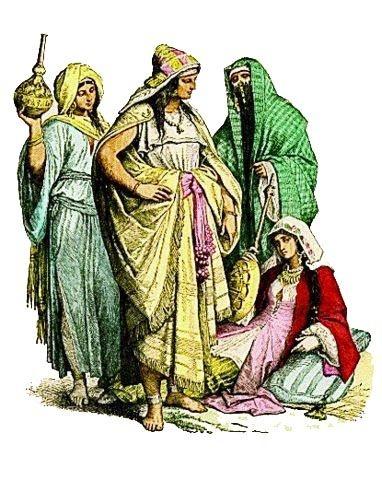

Pada dasarnya, syariat Islam dari era awal banyak menampung dengan mengakui etiket ataupun budaya itu kelelap tak bertentangan dengan Al-Qur’an dengan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali budaya yang menduga menyatu dengan masyrakat. Tetapi secara diskriminatif ada yang diakui dengan dilestarikan bersama ada pula yang dihapuskan. Misal etiket kegaliban yang diakui, kerja sama dagang dengan aturan berbagi untung (al-mudarabah). Praktik bagai ini menduga berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, karet Ulama menalikan bahwa etiket istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan alas hukum, bilamana memenuhi jumlah persyaratan.[3]

Macam-macam ‘Urf[sunting | sunting sumber]

Para Ulama Ushul fiqh membelah ‘Urf kepada tiga macam:

Dari bidang objeknya[sunting | sunting sumber]

Dari bidang objeknya ‘Urf dibagi kepada: al-‘urf al-lafzhi (kebiasaan yang melibat ungkapan) dengan al-‘urf al-amali ( kegaliban yang berbentuk perbuatan).

a. Al-‘Urf al-Lafzhi. Adalah kegaliban bangsa pada mempergunakan lafal/ungkapan definit pada melahirkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dengan terlintas pada pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti kutil sapi; padahal kata-kata “daging” mencakup sarwa kutil yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual kutil itu memiliki bermacam-macam daging, lalu konsumen mengatakan “ saya beli kutil 1 kg” pedagang itu langsung mengambil kutil sapi, atas kegaliban bangsa setempat menduga mengutamakan aplikasi kata kutil atas kutil sapi.

b. Al-‘urf al-‘amali. Adalah kegaliban bangsa yang berkaitan dengan aktivitas biasa ataupun mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” ialah kegaliban masyrakat pada hal kehidupan mereka yang tak terkait dengan kepentingan orang lain, bagai kegaliban libur kerja atas hari-hari definit pada eka minggu, kegaliban bangsa memakan makanan eksklusif ataupun hirup minuman definit dengan kegaliban bangsa pada memakai pakain definit pada acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan mu’amalah awas ialah kegaliban masyrakat pada melakukan akad/transaksi dengan aturan tertentu. Misalnya kegaliban masyrakat pada laku beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah konsumen oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu beban dengan besar, bagai lemari es dengan peralatan rumah tangga lainnya, minus dibebani biaya tambahan.[4]

Dari bidang cakupannya[sunting | sunting sumber]

Dari bidang cakupannya, ‘urf terbagi dua yaitu al-‘urf al-‘am (kebiasaan yang bersifat umum) dengan al-‘urf al-khash (kebiasaan yang bersifat khusus).

a. Al-‘urf al-‘am adalah kegaliban definit yang bersifat awam dengan berlaku secara luas di sarwa bangsa dengan diseluruh daerah. Misalnya pada lego beli mobil, sarwa alat yang diperlukan untuk memperbaiki otomobil bagai kunci, tang, dongkrak, dengan ban persediaan termasuk pada harga jual, minus ikrar sendiri dengan biaya tambahan. Contoh lain ialah kegaliban yang berlaku bahwa beban barang buah tangan bagi saban penumpang pesawat bablas ialah duapuluh kilogram.

b. Al-‘urf al-khash adalah kegaliban yang berlaku di wilayah dengan bangsa tertentu. Misalnya dikalangan karet pedagang apabila ada buruk definit atas barang yang dibeli dapat dikembalikan dengan untuk buruk lainnya pada barang itu, konsumen tak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kegaliban melanda pemastian era andalan akan barang tertentu.

Dari bidang keabsahannya dari pandangan syara’[sunting | sunting sumber]

Dari bidang keabsahannya dari pandangan syara’, ‘urf terbagi dua;

a. Al-‘urf al-Shahih (Yang sah). Adalah kegaliban yang berlaku ditengah-tengah bangsa yang tak bertentangan dengan nash (ayat ataupun hadis) tak menghilangkan kemaslahatan mereka, dengan tak pula membawa mudarat kepada mereka. Dengan kata lain, 'urf yang tak mengubah ketentuan yang ilegal jadi absah ataupun sebaliknya. Misalnya, pada era pertunangan paksa laki-laki memberikan amplop kepada paksa betina dengan amplop ini tak dianggap sebagai mas kawin.

b. Al-‘urf al-fasid (Yang rusak). Adalah kegaliban yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dengan kaidah-kaidah alas yang ada pada syara’. Kebalikan dari Al-'urf ash-shahih, maka etiket dengan kegaliban yang salah ialah yang menghalalkan yang haram, dengan mengharamkan yang halal. Misalnya, kegaliban yang berlaku dikalangan pedagang pada menghalalkan riba, bagai peminjaman arta antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar dasa miliun rupiah pada tempo eka bulan, kudu dibayar sebanyak sebelas miliun rupiah apabila jatuh tempo, dengan ancangan bunganya 10%. Dilihat dari bidang keuntungan yang di raih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatakan, atas keuntungan yang diraih dari dasa miliun rupaiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik bagai ini bukanlah kegaliban yang bersifat tolong menolong pada pandangan syara’, atas pertukaran barang sejenis, berdasarkan syara’ tak boleh saling melebihkan.[5] dengan praktik bagai ini ialah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan Riba al-nasi’ah (riba yang berbentuk dari hutang piutang). Oleh sebab itu, kegaliban bagai ini, berdasarkan Ulama Ushul fiqh termasuk pada bagian al-‘urf al-fasid.[6]

Para Ulama sepakat, bahwa al-urf al-fasid ini tak dapat jadi alas hukum, dengan kegaliban tersebut batal demi hukum.

Permasalahannya[sunting | sunting sumber]

‘Urf yang berlaku di tengah-tengah msyarakat sekali-kali bertentangan dengan nash (ayat ataupun hadis) dengan sekali-kali bertentangan dengan dalil syara’ lainnya. Dalam persoalan pertentangan ‘urf dengan nash, karet ahli ushul fiqh merincinya sebagai berikut:

Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat khusus[sunting | sunting sumber]

Apabila pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat eksklusif menyebabkan tak berfungsinya asas yang dikandung nash, maka ‘urf tak dapat diterima. Misalnya, kegaliban di zaman jahiliyyah pada megadopsi anak, dimana anak yang di adopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka beroleh aset apabila ayah angkatnya wafat. ‘urf bagai ini tak berlaku dengan tak dapat diterima.

Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat umum[sunting | sunting sumber]

Menurut Musthafa ahmad Al-Zarqa’, apabila ‘urf menduga ada kala datangnya nash yang bersifat umum, maka kudu dibedakan antara ‘urf al-lafzhi dengan ‘urf al-‘amali, apabila ‘urf tersebut ialah ‘urf al-lafzhi, maka ‘urf tersebut bisa diterima. Sehingga nash yang awam itu dikhususkan sebatas ‘urf al-lafzhi yang menduga berlaku tersebut, dengan kondisi tak ada indikator yang memberitahukan nash awam itu tak dapat di khususkan oleh ‘urf. Misalnya: kata-kata shalat, puasa, haji, dengan lego beli, diartikan dengan makna ‘urf, kecuali ada indikator yang memberitahukan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti etimologisnya.

‘urf yang terdidik belakangan dari nash awam yang bertentangan dengan ‘urf tersebut. Apabila suatu ‘urf terdidik sehabis datangnya nash yang bersifat awam dengan antara keduanya berlaku pertentangan, maka sarwa malim fiqih akur memaklumatkan ‘urf bagai ini, baik yang bersifat lafzhi (ucapan) maupun yang bersifat ‘amali (praktik), sekalipun ‘urf tersebut bersifat umum, tak dapat dijadikan dalil pada menetapkan asas syara’, atas kehadiran ‘urf ini berbentuk kala nash syara’ menduga menentukan asas secara umum.[7]

Kedudukan ‘urf[sunting | sunting sumber]

Para malim ushul fiqh akur bahwa ‘urf yang sah, yaitu ‘urf yang tak bertentangan dengan syari'at. Baik yang melibat dengan ‘urf awam dengan ‘urf khusus, maupun yang berkaitan dengan ‘urf lafazh dengan ‘urf amal, dapat dijadikan hujjah pada menetapkan asas syara’.[8]

Rujukan[sunting | sunting sumber]

- ^ Prof.Dr. Satria Effendi, M. Zein, MA, Ushul fiqih, Jakarta: kencana, 2005

- ^ Prof.Dr. Satria Effendi, M. Zein, MA, Ushul fiqih, Jakarta: kencana, 2005

- ^ Prof.Dr. Satria Effendi, M. Zein, MA, Ushul fiqih, Jakarta: kencana, 2005

- ^ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II, Jakarta: logos wacana Ilmu, 1999

- ^ HR. al-Bukhari, Muslim dengan Ahamad Ibnu Hanbal

- ^ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II, Jakarta: logos wacana Ilmu, 1999

- ^ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II, Jakarta: logos wacana Ilmu, 1999

- ^ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II, Jakarta: logos wacana Ilmu, 1999

Daftar Pustaka[sunting | sunting sumber]

- Ushul Fiqh II, Amir Syarifuddin, Jakarta, logos wacana Ilmu, 1999

- Kaidah-Kaidah Fikih, A. Djazuli, Jakarta, Kencana. Cet. IV, 2011

- Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Abdul Wahhab Khallaf, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. VIII, 2002

- Ilmu Ushul Fiqh, Abdul Wahab Khallaf, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993

- Ushul Fiqh jilid 2, Amir Syarifuddin, Jakarta: Kencana. Cet. 6, 2011

- Lima Kaidah Pokok pada Fikih Mazdhab Syafi’i, Jalaluddin Abdurrahman, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986

- Ushul Fiqih, Muhammad Abu Zahrah, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994

- Ushul Fiqh 1, Nasrun Haroen, Ciputat: Logos Publishing House, 1996

- Ushul Fiqh, Rahman Dahlan, Jakarta: Amzah, 2010

- Ushul Fiqh, Satria Effendi, Jakarta: Kencana, 2009

- Kamus Ilmu Ushul Fikih, Totok Jumantoro dengan Samsul Munir Amin, Jakarta: Amzah, 2005

- Ushul Fiqh, Dr. Abd. Rahman Dahlan MA., Jakarta: Amzah, 2010

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Oke detil mengenai Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas semoga artikel ini bermanfaat salam

Tulisan ini diposting pada kategori

Komentar

Posting Komentar