Hi, selamat siang di "Indonesia Dalam Berita", di kesempatan akan menjelaskan mengenai pengertian keragaman budaya Suku Toraja - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas simak selengkapnya.

| Toraja |

|---|

| Anak perempuan Toraja atas upacara pernikahan |

| Jumlah populasi |

|

650.000[1] |

| Kawasan dengan konsentrasi signifikan |

| Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan |

| Bahasa |

| Toraja-Sa'dan, Kalumpang, Mamasa, Ta'e, Talondo' dan Toala'. |

| Agama |

| Protestan: 65,15%, Katolik: 16,97%, Islam: 5,99% dan Aluk To Dolo: 5,99%.[1] |

| Kelompok etnis terdekat |

| Bugis, Makassar |

Suku Toraja adalah genus yang berdiam di pegunungan cuilan melahirkan Sulawesi Selatan, Indonesia. Populasinya diperkirakan sekitar 1 juta jiwa, dengan sekitar 500.000 di antaranya sedang berdiam di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa.[1] Mayoritas genus Toraja memeluk ajaran Kristen, sementara sebagian beragama Islam dan kepercayaan animisme yang dikenal sebagai Aluk To Dolo. Pemerintah Indonesia menebak membenarkan kepercayaan ini sebagai cuilan dari Agama Hindu Dharma.[2]

Kata toraja berawal dari bahasa Bugis, to riaja, yang berfaedah "orang yang berdiam di negeri atas". Pemerintah kolonial Belanda menamai genus ini Toraja atas warsa 1909.[3] Suku Toraja terkenal hendak formalitas pemakaman, rumah adat tongkonan dan pahatan kayunya. Ritual pengebumian Toraja melambangkan peristiwa kemasyarakatan yang penting, biasanya dihadiri akibat ratusan anak Adam dan berlangsung selagi kaum hari.

Sebelum masa ke-20, genus Toraja berdiam di desa-desa otonom. Mereka sedang beragama animisme dan belum tersentuh akibat dunia luar. Pada asal warsa 1900-an, misionaris Belanda asal dan menyebarkan ajaran Kristen. Setelah semakin terbuka kepada dunia luar atas warsa 1970-an, kabupaten Tana Toraja jadi lambang pariwisata Indonesia. Tana Toraja dimanfaatkan akibat developer pariwisata dan dipelajari akibat antropolog.[4] Masyarakat Toraja mulai warsa 1990-an cecap transformasi budaya, dari asosiasi beragama tradisional dan agraris, jadi asosiasi yang kebanyakan beragama Kristen dan mengandalkan bagian pariwisata yang bergerak meningkat.[5]

Identitas etnis[sunting | sunting sumber]

Suku Toraja memegang sedikit buah pikiran menurut jelas mengenai diri mengatur sebagai sebuah kelompok etnis dini masa ke-20. Sebelum penjajahan Belanda dan masa pengkristenan, genus Toraja, yang berdiam di daerah dataran tinggi, dikenali berasas desa mereka, dan tak beranggapan sebagai kelompok yang sama. Meskipun ritual-ritual menciptakan jalinan di antara desa-desa, siap banyak keragaman di dialek, kedudukan sosial, dan beragam praktik formalitas di kawasan dataran adiluhung Sulawesi. "Toraja" (dari bahasa pesisir to, yang berfaedah orang, dan Riaja, dataran tinggi) pertama kali digunakan sebagai sebutan masyarakat dataran rendah buat masyarakat dataran tinggi.[3] Akibatnya, atas awalnya "Toraja" kian banyak memegang jalinan perdagangan dengan anak Adam luar—seperti suku Bugis, suku Makassar, dan suku Mandar yang menghuni sebagian besar dataran rendah di Sulawesi—daripada dengan sesama genus di dataran tinggi. Kehadiran misionaris Belanda di dataran adiluhung Toraja memunculkan kebangkitan etnis Toraja di alam Sa'dan Toraja, dan ciri-ciri bersama ini tumbuh dengan bangkitnya pariwisata di Tana Toraja.[4] Sejak itu, Sulawesi Selatan memegang empat kelompok etnis utama—suku Bugis (meliputi pembuat bahtera dan pelaut), genus Makassar (pedagang dan pelaut), genus Mandar (pedagang, pembuat bahtera dan pelaut), dan genus Toraja (petani di dataran tinggi).[6]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Wilayah sekitaran Teluk Tonkin, yang terletak antara Vietnam melahirkan dan Cina selatan, adalah tempat asal genus Toraja.[7] Awalnya, imigran tersebut berdiam di alam pantai Sulawesi, namun akhirnya pindah ke dataran tinggi.

Sejak masa ke-17, Belanda mulai menancapkan kekuasaan perdagangan dan ketatanegaraan di Sulawesi melalui Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Selama dua abad, mengatur mengacuhkan alam dataran adiluhung Sulawesi tengah (tempat genus Toraja tinggal) karena sulit dicapai dan hanya memegang sedikit lahan yang produktif. Pada akhir masa ke-19, Belanda mulai khawatir terhadap pesatnya pemencaran Islam di Sulawesi selatan, terutama di antara genus Makassar dan Bugis. Belanda melihat genus Toraja yang beragama animisme sebagai target yang terpendam buat dikristenkan. Pada warsa 1920-an, dakwah pemencaran ajaran Kristen mulai dijalankan dengan bantuan negara kolonial Belanda.[2] Selain menyebarkan agama, Belanda juga menghapuskan perbudakan dan memakai pajak daerah. Sebuah garis digambarkan di sekitar alam Sa'dan dan disebut Tana Toraja. Tana Toraja awalnya melambangkan subdivisi dari kerajaan Luwu yang mengklaim alam tersebut.[8] Pada warsa 1946, Belanda melepaskan Tana Toraja kedudukan regentschap, dan Indonesia mengakuinya sebagai suatu kabupaten atas warsa 1957.[2]

Misionaris Belanda yang anyar asal mendapat balasan awet dari genus Toraja karena penghapusan jalur perdagangan budak yang menguntungkan Toraja.[9] Beberapa anak Adam Toraja menebak dipindahkan ke dataran rendah menurut paksa akibat Belanda agar kian encer diatur. Pajak ditetapkan atas tingkat yang tinggi, dengan tujuan buat menggerogoti benda karet elit masyarakat. Meskipun demikian, usaha-usaha Belanda tersebut tak merusak budaya Toraja, dan hanya sedikit anak Adam Toraja yang saat itu jadi Kristen.[10] Pada warsa 1950, hanya 10% anak Adam Toraja yang berubah ajaran jadi Kristen.[9]

Penduduk Muslim di dataran rendah melajang Toraja atas warsa 1930-an. Akibatnya, banyak anak Adam Toraja yang ingin beraliansi dengan Belanda berpindah ke ajaran Kristen buat mendapatkan perlindungan politik, dan agar bisa membentuk gerakan balasan terhadap orang-orang Bugis dan Makassar yang beragama Islam. Antara warsa 1951 dan 1965 sehabis kemerdekaan Indonesia, Sulawesi Selatan cecap kekacauan akibat pemberontakan yang dilancarkan Darul Islam, yang bertujuan buat mendirikan sebuah daerah Islam di Sulawesi. Perang gerilya yang berlangsung selagi 15 warsa tersebut mendompleng menyebabkan semakin banyak anak Adam Toraja berpindah ke ajaran Kristen.[11]

Pada warsa 1965, sebuah dekret presiden mengharuskan seluruh masyarakat Indonesia buat beragama cacat satu dari lima ajaran yang diakui: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha.[12] Kepercayaan asli Toraja (aluk) tak diakui menurut hukum, dan genus Toraja berupaya menentang dekret tersebut. Untuk membuat aluk sesuai dengan hukum, dia harus diterima sebagai cuilan dari cacat satu ajaran resmi. Pada warsa 1969, Aluk To Dolo dilegalkan sebagai cuilan dari Agama Hindu Dharma.[2]

Masyarakat[sunting | sunting sumber]

Keluarga[sunting | sunting sumber]

Keluarga adalah kelompok kemasyarakatan dan ketatanegaraan elementer di genus Toraja. Setiap desa adalah suatu anak bini besar. Setiap tongkonan memegang asma yang dijadikan sebagai asma desa. Keluarga ikut memelihara persatuan desa. Pernikahan dengan sepupu jauh (sepupu keempat dan seterusnya) adalah praktik umum yang memperkuat hubungan kekerabatan. Suku Toraja melarang ijab kabul dengan sepupu ambang (sampai dengan sepupu ketiga) kecuali buat bangsawan, buat mencegah pemencaran harta.[13] Hubungan komunitas berlangsung menurut timbal balik, di artian bahwa anak bini besar berbalas-balasan membantu di pertanian, berbagi di formalitas kerbau, dan berbalas-balasan membayarkan utang.

Setiap anak Adam jadi anak buah dari anak bini ibu dan ayahnya.[14] Anak, dengan demikian, mewarisi beragam kejadian dari ibu dan ayahnya, termasuk tanah dan bahkan sangkutan keluarga. Nama anak diberikan tempat dasar kekerabatan, dan biasanya dipilih berasas asma kerabat yang menebak meninggal. Nama bibi, paman dan sepupu yang biasanya disebut tempat asma ibu, abah dan saudara kandung.

Sebelum adanya pemerintahan sah akibat pemerintah kabupaten Tana Toraja, per desa melaksanakan pemerintahannya sendiri. Dalam situasi tertentu, kala satu anak bini Toraja tak bisa menangani masalah mengatur sendiri, kaum desa biasanya membentuk kelompok, kadang-kadang, kaum desa hendak bersatu melawan desa-desa lain. Hubungan antara anak bini diungkapkan melalui darah, perkawinan, dan berbagi rumah cikal bakal (tongkonan), menurut praktis ditandai akibat pertukaran munding dan nangui di ritual. Pertukaran tersebut tak hanya membikin jalinan ketatanegaraan dan budaya antar anak bini melainkan juga menempatkan per anak Adam di kedudukan sosial: pula barang siapa|sembarang orang} yang menuangkan tuak, pula barang siapa|sembarang orang} yang melapis mayat dan menyiapkan persembahan, tempat setiap anak Adam boleh alias tak boleh duduk, piring apa yang harus digunakan alias dihindari, dan bahkan potongan daging yang diperbolehkan buat per orang.[15]

Kelas sosial[sunting | sunting sumber]

Dalam asosiasi Toraja awal, jalinan anak bini bertalian ambang dengan kelas sosial. Ada tiga hierarki aras sosial: bangsawan, anak Adam biasa, dan budak (perbudakan dihapuskan atas warsa 1909 akibat negara Hindia Belanda). Kelas kemasyarakatan diturunkan melalui ibu. Tidak diperbolehkan buat menikahi perempuan dari aras yang kian rendah melainkan berhal buat menikahi perempuan dari aras yang kian tinggi. Ini bertujuan buat meluaskan kedudukan atas dinasti rumpun berikutnya. Sikap mengurangkan dari Bangsawan terhadap rakyat hina sedang dipertahankan hingga saat ini karena argumen martabat keluarga.[5]

Kaum bangsawan, yang dipercaya sebagai dinasti rumpun dari surga,[16] berdiam di tongkonan, sementara rakyat hina berdiam di rumah yang kian sederhana (pondok ampel yang disebut banua). Budak berdiam di gubuk kecil yang dibangun di ambang tongkonan milik tuan mereka. Rakyat hina boleh menikahi pula barang siapa|sembarang orang} saja melainkan karet bangsawan biasanya melaksanakan ijab kabul di anak bini buat melindungi kemurnian kedudukan mereka. Rakyat biasa dan budak dilarang mengadakan perayaan kematian. Meskipun didasarkan atas komunitas dan kedudukan keturunan, siap juga kaum gerak sosial yang bisa mengajak kedudukan seseorang, bagai pernikahan alias perubahan kuantitas kekayaan.[13] Kekayaan dihitung berasas kuantitas kerbau yang dimiliki.

Budak di asosiasi Toraja melambangkan properti milik keluarga. Kadang-kadang anak Adam Toraja jadi budak karena terjerat sangkutan dan membayarnya dengan cara jadi budak. Budak bisa dibawa saat perang, dan perdagangan budak umum dilakukan. Budak bisa membeli kebebasan mereka, melainkan anak-anak mengatur tetap mewarisi kedudukan budak. Budak tak diperbolehkan memanfaatkan gangsa alias emas, makan dari piring yang sama dengan tuan mereka, alias berhubungan seksual dengan perempuan merdeka. Hukuman bagi pelanggaran tersebut yaitu hukuman mati.

Agama[sunting | sunting sumber]

Sistem kepercayaan tradisional genus Toraja adalah kepercayaan animisme politeistik yang disebut aluk, alias "jalan" (kadang diterjemahkan sebagai "hukum"). Dalam mitos Toraja, cikal bakal anak Adam Toraja asal dari surga dengan menggunakan tangga yang akan datang digunakan akibat genus Toraja sebagai cara berasosiasi dengan Puang Matua, batara pencipta.[17] Alam semesta, menurut aluk, dibagi jadi dunia tempat (Surga) dunia anak Adam (bumi), dan dunia bawah.[9] Pada awalnya, surga dan bumi kawin dan memanifestasikan kegelapan, pemisah, dan akan datang ada cahaya. Hewan berdiam di dunia kaki (gunung) yang dilambangkan dengan tempat berbentuk bujur sangkar berjarak yang dibatasi akibat empat pilar, bumi adalah tempat bagi bani Adam manusia, dan surga terletak di atas, ditutupi dengan atap berbetuk pelana. Dewa-dewa Toraja lainnya adalah Pong Banggai di Rante (dewa bumi), Indo' Ongon-Ongon (dewi gempa bumi), Pong Lalondong (dewa kematian), Indo' Belo Tumbang (dewi pengobatan), dan lainnya.[18]

Kekuasaan di bumi yang kata-kata dan tindakannya harus dipegang ayu di kehidupan pertanian maupun di upacara pemakaman, disebut to minaa (seorang pendeta aluk). Aluk bukan hanya bentuk kepercayaan, melainkan juga melambangkan gabungan dari hukum, agama, dan kebiasaaan. Aluk mengatur kehidupan bermasyarakat, praktik pertanian, dan formalitas keagamaan. Tata cara Aluk bisa berparak antara satu desa dengan desa lainnya. Satu hukum yang umum adalah beleid bahwa formalitas kematian dan kehidupan harus dipisahkan. Suku Toraja percaya bahwa formalitas kematian hendak menghancurkan bangkai andaikan pelaksanaannya digabung dengan formalitas kehidupan.[19] Kedua formalitas tersebut sama pentingnya. Ketika siap karet misionaris dari Belanda, anak Adam Kristen Toraja tak diperbolehkan mendatangi alias menjalankan formalitas kehidupan, melainkan berhal melaksanakan formalitas kematian.[10] Akibatnya, formalitas kematian sedang sering dilakukan hingga saat ini, melainkan formalitas kehidupan pernah mulai jarang dilaksanakan.

Kebudayaan[sunting | sunting sumber]

Tongkonan[sunting | sunting sumber]

Tongkonan adalah rumah tradisional Toraja yang berdiri di tempat gundukan kayu dan dihiasi dengan pahatan berwarna merah, hitam, dan kuning. Kata "tongkonan" berawal dari bahasa Toraja tongkon ("duduk").

Tongkonan melambangkan induk kehidupan kemasyarakatan genus Toraja. Ritual yang berasosiasi dengan tongkonan sangatlah berarti di kehidupan spiritual genus Toraja akibat karena itu segala anak buah anak bini diharuskan ikut serta karena Tongkonan melambangan jalinan mengatur dengan cikal bakal mereka.[15] Menurut cerita rakyat Toraja, tongkonan pertama dibangun di surga dengan empat tiang. Ketika cikal bakal genus Toraja turun ke bumi, beliau meniru rumah tersebut dan membentangkan upacara yang besar.[20]

Pembangunan tongkonan adalah aktivitas yang melelahkan dan biasanya dilakukan dengan bantuan anak bini besar. Ada tiga jenis tongkonan. Tongkonan layuk adalah tempat kekuasaan tertinggi, yang digunakan sebagai induk "pemerintahan". Tongkonan pekamberan adalah milik anak buah anak bini yang memegang wewenang definit di adat dan tradisi lokal sedangkan anak buah anak bini biasa berdiam di tongkonan batu. Eksklusifitas kaum bangsawan tempat tongkonan semakin berkurang berbarengan banyaknya rakyat biasa yang mencari aktivitas yang menguntungkan di daerah beda di Indonesia. Setelah mencapai layak uang, anak Adam biasa pula mampu membikin tongkonan yang besar.

Ukiran kayu[sunting | sunting sumber]

Bahasa Toraja hanya diucapkan dan tak memegang bentuk tulisan.[21] Untuk membuktikan konsep keagamaan dan sosial, genus Toraja membuat pahatan kayu dan menyebutnya Passura’ (atau "tulisan"). Oleh karena itu, pahatan kayu melambangkan perwujudan budaya Toraja.

Setiap ukiran memegang asma khusus. Motifnya biasanya adalah hewan dan tanaman yang menyimbolkan kebajikan, contohnya pendaman cecair bagai gulma air dan hewan bagai kepiting dan kecebong yang menyimbolkan kesuburan. Gambar kanan memperlihatkan contoh pahatan kayu Toraja, terjadi tempat 15 panel persegi. Panel tengah kaki (gunung) menyimbolkan kerbau alias kekayaan, sebagai harapan agar suatu anak bini mencapai banyak kerbau. Panel tengah menyimbolkan simpul dan kotak, sebuah harapan agar segala dinasti rumpun anak bini hendak bahagia dan bernapas di kedamaian, bagai barang-barang yang tercantum di sebuah kotak. Kotak cuilan kanan tempat dan kanan tempat menyimbolkan hewan air, membuktikan hajat buat bergerak acap dan beraksi keras, bagai hewan yang bergerak di permukaan air. Hal Ini juga membuktikan adanya hajat hendak keahlian definit buat memanifestasikan hasil yang baik.

Keteraturan dan ketertiban melambangkan atribut umum di pahatan kayu Toraja (lihat desain tabel di bawah), kecuali itu pahatan kayu Toraja juga abstrak dan geometris. Alam sering digunakan sebagai dasar dari ornamen Toraja, karena alam penuh dengan generalisasi dan geometri yang teratur.[21] Ornamen Toraja dipelajari di ethnomatematika dengan tujuan mengungkap struktur matematikanya biarpun genus Toraja membuat pahatan ini hanya berasas taksiran mengatur sendiri.[21] Suku Toraja menggunakan bambu buat membuat oranamen geometris.

| Beberapa corak pahatan Toraja | |||

sumber:[22] | |||

Upacara pemakaman[sunting | sunting sumber]

Dalam asosiasi Toraja, upacara pengebumian (Rambu Solo') melambangkan formalitas yang paling berarti dan berbiaya mahal. Semakin bakir dan berkuasa seseorang, alkisah biaya upacara pemakamannya hendak semakin mahal. Dalam ajaran aluk, hanya anak bini bangsawan yang berhak membentangkan Upacara pengebumian yang besar. Upacara pengebumian seorang bangsawan biasanya dihadiri akibat ratusan anak Adam dan berlangsung selagi kaum hari. Sebuah tempat prosesi pengebumian yang disebut rante biasanya disiapkan atas sebuah anggana rumput yang luas, kecuali sebagai tempat pelayat yang hadir, juga sebagai tempat jelapang padi, dan beragam perangkat pengebumian lainnya yang dibuat akibat anak bini yang ditinggalkan. Musik suling, nyanyian, lagu dan puisi, ratapan dan ratapan melambangkan ekspresi belasungkawa yang dilakukan akibat genus Toraja melainkan segala itu tak berlaku buat pengebumian anak-anak, anak Adam miskin, dan anak Adam aras rendah.[23]

Upacara pengebumian ini sekali-kali anyar digelar sehabis berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun mulai kematian yang bersangkutan, dengan tujuan agar anak bini yang ditinggalkan bisa mengumpulkan layak uang buat menutupi biaya pemakaman.[24] Suku Toraja percaya bahwa kematian bukanlah sesuatu yang asal dengan tiba-tiba melainkan melambangkan sebuah proses yang bertahap mengarah Puya (dunia arwah, alias akhirat). Dalam masa penungguan itu, jenazah dibungkus dengan kaum helai kain dan disimpan di kaki (gunung) tongkonan. Arwah anak Adam aub dipercaya tetap berdiam di desa sampai upacara pengebumian selesai, sehabis itu jiwa hendak melaksanakan perjalanan ke Puya.[25]

Bagian beda dari pengebumian adalah pendabihan kerbau (Mantunu). Semakin berkuasa seseorang alkisah semakin banyak munding yang disembelih. Penyembelihan dilakukan dengan menggunakan golok. Bangkai kerbau, termasuk kepalanya, dijajarkan di padang, menunggu pemiliknya, yang sedang di "masa tertidur". Suku Toraja percaya bahwa jiwa membutuhkan munding buat melaksanakan perjalanannya dan hendak kian acap sampai di Puya andaikan siap banyak kerbau. Penyembelihan puluhan munding dan ratusan babi melambangkan puncak upacara pengebumian yang diringi musik dan gaya tari karet pemuda yang menangkap darah yang muncrat dengan ampel panjang. Sebagian daging tersebut diberikan kepada karet tamu dan dicatat karena kejadian itu hendak dianggap sebagai sangkutan atas anak bini almarhum.[26]

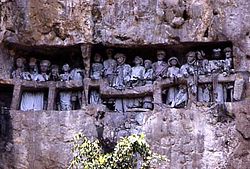

Ada tiga cara pemakaman: Peti aub bisa disimpan di di gua, alias di makam berangkal berukir, alias digantung di tebing. Orang bakir sekali-kali dikubur di makam berangkal berukir. Makam tersebut biasanya mahal dan waktu pembuatannya sekitar kaum bulan. Di kaum daerah, gua berangkal digunakan buat meyimpan bangkai seluruh anak buah keluarga. Patung kayu yang disebut tau tau biasanya diletakkan di gua dan menghadap ke luar.[27] Peti aub bayi alias anak-anak digantung dengan benang di sisi tebing. Tali tersebut biasanya bertahan selagi setahun dini membusuk dan membuat petinya terjatuh.

Musik dan Tarian[sunting | sunting sumber]

Suku Toraja melaksanakan gaya tari di kaum acara, kebanyakan di upacara penguburan. Mereka berajojing buat membuktikan menanggung dukacita, dan buat menghormati sekaligus menyemangati jiwa almarhumah karena si jiwa hendak melaksanakan perjalanan berjarak mengarah akhirat. Pertama-tama, sekelompok adam membentuk lingkaran dan melantunkan lagu sepanjang malam buat menghormati almarhumah (ritual terseebut disebut Ma'badong).[6][26] Ritual tersebut dianggap sebagai komponen terpenting di upacara pemakaman.[23] Pada hari kedua pemakaman, gaya tari prajurit Ma'randing ditampilkan buat memuji keberanian almarhumah semasa hidupnya. Beberapa anak Adam adam melaksanakan gaya tari dengan pedang, perisai besar dari indra peraba kerbau, helm tanduk kerbau, dan beragam ornamen lainnya. Tarian Ma'randing mengawali prosesi kala bangkai dibawa dari jelapang padi mengarah rante, tempat upacara pemakaman. Selama upacara, karet perempuan masa melaksanakan gaya tari Ma'katia dengan bernyanyi dan mengenakan seragam baju berbulu. Tarian Ma'akatia bertujuan buat mengingatkan hadirin atas kemurahan hati dan kesetiaan almarhum. Setelah pendabihan munding dan babi, sekelompok anak lelaki dan perempuan bertepuk tangan dengan melaksanakan gaya tari ceria yang disebut Ma'dondan.

Seperti di asosiasi agraris lainnya, genus Toraja bernyanyi dan berajojing selagi musim panen. Tarian Ma'bugi dilakukan buat memperingati Hari Pengucapan Syukur dan gaya tari Ma'gandangi ditampilkan kala genus Toraja sedang menumbuk beras[28] Ada kaum gaya tari perang, misalnya gaya tari Manimbong yang dilakukan akibat adam dan akan datang diikuti akibat gaya tari Ma'dandan akibat perempuan. Agama Aluk mengatur kapan dan bagaimana genus Toraja menari. Sebuah gaya tari yang disebut Ma'bua hanya bisa dilakukan 12 warsa sekali. Ma'bua adalah upacara Toraja yang berarti kala jago ajaran mengenakan kepala munding dan berajojing di sekeliling pokok kayu suci.

Alat musik tradisional Toraja adalah suling bambu yang disebut Pa'suling. Suling berlubang heksa- ini dimainkan atas banyak tarian, bagai atas gaya tari Ma'bondensan, kala gawai ini dimainkan bersama sekelompok adam yang berajojing dengan tak berbaju dan berkuku jari panjang. Suku Toraja juga mempunyai gawai musik lainnya, misalnya Pa'pelle yang dibuat dari daun palem dan dimainkan atas waktu panen dan kala upacara pembukaan rumah.[29]

Bahasa[sunting | sunting sumber]

Bahasa Toraja adalah bahasa yang dominan di Tana Toraja, dengan Sa'dan Toraja sebagai dialek bahasa yang utama. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah bahasa sah dan digunakan akibat masyarakat,[1] hendak melainkan bahasa Toraja pula diajarkan di segala sekolah dasar di Tana Toraja.

Ragam bahasa di Toraja antara beda Kalumpang, Mamasa, Tae' , Talondo' , Toala' , dan Toraja-Sa'dan, dan termasuk di rumpun bahasa Melayu-Polinesia dari bahasa Austronesia.[30] Pada mulanya, sifat geografis Tana Toraja yang terisolasi membentuk banyak dialek di bahasa Toraja itu sendiri. Setelah adanya pemerintahan sah di Tana Toraja, kaum dialek Toraja jadi terpengaruh akibat bahasa beda melalui proses transmigrasi, yang diperkenalkan mulai masa penjajahan. Hal itu adalah penyebab elementer dari keragaman di bahasa Toraja.[6]

| Denominasi | ISO 639-3 | Populasi (pada tahun) | Dialek | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Kalumpang | kli | 12,000 (1991) | Karataun, Mablei, Mangki (E'da), Bone Hau (Ta'da). | ||

| Mamasa | mqj | 100,000 (1991) | Mamasa Utara, Mamasa tengah, Pattae' (Mamasa Selatan, Patta' Binuang, Binuang, Tae', Binuang-Paki-Batetanga-Anteapi) | ||

| Tae' | rob | 250,000 (1992) | Rongkong, Luwu Timur Laut, Luwu Selatan, Bua. | ||

| Talondo' | tln | 500 (1986) | |||

| Toala' | tlz | 30,000 (1983) | Toala', Palili'. | ||

| Torajan-Sa'dan | sda | 500,000 (1990) | Makale (Tallulembangna), Rantepao (Kesu'), Toraja Barat (Toraja Barat, Mappa-Pana). | ||

| Sumber: Gordon (2005).[30] | |||||

Ciri yang menonjol di bahasa Toraja adalah buah pikiran tentang belasungkawa kematian. Pentingnya upacara kematian di Toraja menebak membuat bahasa mengatur bisa mengekspresikan cita belasungkawa dan proses berkabung di kaum hierarki yang rumit.[23] Bahasa Toraja mempunyai banyak istilah buat membuktikan kesedihan, kerinduan, depresi, dan aksen (ujaran) mental. Merupakan suatu katarsis bagi anak Adam Toraja andaikan bisa menurut jelas membuktikan pengaruh dari peristiwa kelenyapan seseorang; kejadian tersebut sekali-kali juga ditujukan buat mengurangi penderitaan karena belasungkawa itu sendiri.

Ekonomi[sunting | sunting sumber]

Sebelum masa Orde Baru, perniagaan Toraja bergantung atas perhumaan dengan adanya terasering di lereng-lereng gunung dan bahan makanan pendukungnya adalah singkong dan jagung. Banyak waktu dan tenaga dihabiskan genus Toraja buat berternak kerbau, babi, dan ayam yang dibutuhkan terutama buat upacara pengorbanan dan sebagai makanan.[11] Satu-satunya industri perhumaan di Toraja adalah kilang -- genting jebor arsip Jepang, Kopi Toraja.

Dengan dimulainya Orde Baru atas warsa 1965, perniagaan Indonesia mulai berkembang dan membocorkan diri atas pemodalan asing. Banyak kongsi petro dan pertambangan Multinasional membocorkan usaha anyar di Indonesia. Masyarakat Toraja, khususnya generasi muda, banyak yang berpindah buat beraksi di kongsi asing. Mereka pergi ke Kalimantan buat kayu dan minyak, ke Papua buat menambang, dan ke kota-kota di Sulawesi dan Jawa. Perpindahan ini berlaku sampai warsa 1985.[2]

Ekonomi Toraja menurut bertahap beralih jadi pariwisata berakar atas warsa 1984. Antara warsa 1984 dan 1997, asosiasi Toraja mencapai gaji dengan beraksi di hotel, jadi mediator wisata, alias menjual cenderamata. Timbulnya ketidakstabilan ketatanegaraan dan perniagaan Indonesia atas akhir 1990-an (termasuk beragam konflik ajaran di Sulawesi) menebak menyebabkan pariwisata Toraja berkurang menurut drastis. Toraja lalu dikenal sebagai tempat asal dari kopi Indonesia. Kopi Arabika ini terutama dijalankan akibat pengusaha kecil.

Komersialisasi[sunting | sunting sumber]

Makam genus Toraja di tubir adiluhung berbatu adalah cacat satu tempat liburan di Tana Toraja.

Sebelum warsa 1970-an, Toraja hampir tak dikenal akibat pelawat barat. Pada warsa 1971, sekitar 50 anak Adam Eropa menghadiri Tana Toraja. Pada 1972, sekurang-kurangnya 400 anak Adam turis mendatangi upacara pengebumian Puang dari Sangalla, bangsawan paripurna di Tana Toraja dan bangsawan Toraja terakhir yang berbakat murni. Peristiwa tersebut didokumentasikan akibat National Geographic dan disiarkan di kaum daerah Eropa.[2] Pada 1976, sekitar 12,000 pelawat menghadiri Toraja dan atas 1981, seni patung Toraja dipamerkan di banyak museum di Amerika Utara.[31] "Tanah raja-raja firdausi di Toraja", bagai yang tertulis di brosur pameran, menebak menarik minat dunia luar..

Pada warsa 1984, Kementerian Pariwisata Indonesia menyatakan Kabupaten Toraja sebagai primadona Sulawesi Selatan. Tana Toraja dipromosikan sebagai "perhentian kedua sehabis Bali".[5] Pariwisata jadi sangat meningkat: menjelang warsa 1985, terdapat 150.000 pelawat berbeda yang menghadiri Tana Toraja (selain 80.000 turis domestik),[4] dan kuantitas pengunjung berbeda tahunan terabadikan sebanyak 40.000 anak Adam atas warsa 1989.[2] Suvenir dijual di Rantepao, induk kebudayaan Toraja, banyak hotel dan restoran liburan yang dibuka, kecuali itu dibuat sebuah lapangan udara anyar atas warsa 1981.[15]

Para developer pariwisata menjadikan Toraja sebagai daerah petualangan yang eksotis, memegang benda budaya dan terpencil. Wisatawan Barat dianjurkan buat menghadiri desa zaman batu dan pemakaman purbakala. Toraja adalah tempat bagi pelawat yang menebak menghadiri Bali dan ingin melihat pulau-pulau beda yang liar dan "belum tersentuh".[2] Tetapi genus Toraja menganggap bahwa tongkonan dan beragam formalitas Toraja lainnya menebak dijadikan sarana mengeruk keuntungan, dan mengeluh bahwa kejadian tersebut terlalu dikomersialkan. Hal ini berakibat atas kaum bentrokan antara asosiasi Toraja dan developer pariwisata, yang dianggap sebagai anak Adam luar akibat genus Toraja.[4]

Bentrokan antara karet bos lokal Toraja dan negara Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai developer wisata) berlaku atas warsa 1985. Pemerintah menjadikan 18 desa Toraja dan tempat pengebumian tradisional sebagai "objek wisata". Akibatnya, kaum determinasi diterapkan atas daerah-daerah tersebut, misalnya anak Adam Toraja dilarang mengubah tongkonan dan tempat pengebumian mereka. Hal tersebut ditentang akibat kaum jago asosiasi Toraja, karena mengatur menganggap bahwa formalitas dan tradisi mengatur menebak ditentukan akibat pihak luar. Akibatnya, atas warsa 1987 desa Kete Kesu dan kaum desa lainnya yang ditunjuk sebagai "objek wisata" menangkup pintu mengatur dari wisatawan. Namun penutupan ini hanya berlangsung kaum hari saja karena masyarakat desa menganggap sulit bertahan bernapas tanpa gaji dari penjualan suvenir.[4]

Pariwisata juga mendompleng mengubah asosiasi Toraja. Dahulu terdapat sebuah formalitas yang memungkinkan rakyat biasa buat menikahi bangsawan (Puang), dan dengan demikian anak mengatur hendak mendapatkan gelar bangsawan. Namun, citra asosiasi Toraja yang diciptakan buat karet pelawat menebak mengikis kedudukan tradisionalnya yang ketat,[5] sehingga kedudukan gengsi tak berulang dipandang bagai sebelumnya. Banyak laki-laki biasa bisa saja menyatakan diri dan anak-anak mengatur sebagai bangsawan, dengan cara mencapai benda yang layak lalu menikahi perempuan bangsawan.

Catatan kaki[sunting | sunting sumber]

- ^ a b c d "Tana Toraja official website" (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2006-10-04.

- ^ a b c d e f g h Volkman, Toby Alice (1990). "Visions and Revisions: Toraja Culture and the Tourist Gaze". American Ethnologist. 17 (1): 91–110. doi:10.1525/ae.1990.17.1.02a00060. Diakses tanggal 2007-05-18. Kesalahan pengutipan: Tanda

<ref>tak sah; asma "Volkman1990" didefinisikan berulang dengan kandungan berbeda Kesalahan pengutipan: Tanda<ref>tak sah; asma "Volkman1990" didefinisikan berulang dengan kandungan berbeda - ^ a b Nooy-Palm, Hetty (1975). "Introduction to the Sa'dan People and their Country". Archipel. 15: 163–192.

- ^ a b c d e Adams, Kathleen M. (January 31, 1990). "Cultural Commoditization in Tana Toraja, Indonesia". Cultural Survival Quarterly. 14 (1). Diakses tanggal 2007-05-18. Kesalahan pengutipan: Tanda

<ref>tak sah; asma "Adams1990" didefinisikan berulang dengan kandungan berbeda Kesalahan pengutipan: Tanda<ref>tak sah; asma "Adams1990" didefinisikan berulang dengan kandungan berbeda - ^ a b c d Adams, Kathleen M. (Spring 1995). "Making-Up the Toraja? The Appropriate of Tourism, Anthropology, and Museums for Politics in Upland Sulawesi, Indonesia". Ethnology. 34 (2): 143. doi:10.2307/3774103. ISSN 0014-1828. Diakses tanggal 2007-05-18.

- ^ a b c Sutton, R. Anderson (1995). "Performing arts and cultural politics in South Sulawesi" (PDF). Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 151 (4): 672–699.

- ^ Kruyt, A.C. (1938). De West-Toradjas op Midden-Celebes (dalam bahasa Bahasa Belanda). Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers-Maatschappij.

- ^ Schrauwers, Albert (1997). "Houses, hierarchy, headhunting and exchange; Rethinking political relations in the Southeast Asian realm of Luwu'" (PDF). Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 153 (3): 356–380. Diakses tanggal 2007-05-18.

- ^ a b c cf. Kis-Jovak et al. (1988), Ch. 2, Hetty Nooy-Palm, The World of Toraja, hal. 12–18.

- ^ a b Ngelow, Zakaria J. (Summer 2004). "Traditional Culture, Christianity and Globalization in Indonesia: The Case of Torajan Christians" (PDF). Inter-Religio. 45. Diakses tanggal 2007-05-18.

- ^ a b Volkman, Toby Alice (December 31, 1983). "A View from the Mountains" ([pranala nonaktif] – Scholar search). Cultural Survival Quarterly. 7 (4). Diakses tanggal 2007-05-18. Kesalahan pengutipan: Tanda

<ref>tak sah; asma "Volkman1983" didefinisikan berulang dengan kandungan berbeda - ^ Yang, Heriyanto (2005). "The history and legal position of Confucianism in postindependence Indonesia" (PDF). Marburg Journal of Religion. 10 (1). Diakses tanggal 2007-05-18.

- ^ a b Waterson, Roxana (1986). "The ideology and terminology of kinship among the Sa'dan Toraja" (PDF). Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 142 (1): 87–112. Diakses tanggal 2007-05-18.

- ^ Waterson, Roxana (1995). "Houses, graves and the limits of kinship groupings among the Sa'dan Toraja" (PDF). Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 151 (2): 194–217. Diakses tanggal 2007-05-18.

- ^ a b c Volkman, Toby Alice (1984). "Great Performances: Toraja Cultural Identity in the 1970s". American Ethnologist. 11 (1): 152. doi:10.1525/ae.1984.11.1.02a00090. Diakses tanggal 2007-05-21.

- ^ Wellenkamp, Jane C. (1988). "Order and Disorder in Toraja Thought and Ritual". Ethnology. 27 (3): 311–326. doi:10.2307/3773523.

- ^ toraja.go.id, diakses atas 18 Mei 2007.

- ^ Toraja Religion. Overview of World Religion. St. Martin College, Britania Raya. Diakses atas 6 September 2009.

- ^ cf. Wellenkamp (1988).

- ^ "Toraja Architecture". Ladybamboo Foundation. Diakses tanggal 2009-09-04.

- ^ a b c Palmer, Miquel Alberti (2006). "The Kira-kira method of the Torajan woodcarvers of Sulawesi to divide a segment into equal parts" (doc). Third International Conference on Ethnomathematics: Cultural Connections and Mathematical Manipulations. Auckland, New Zealand: University of Auckland. Diakses tanggal 2007-05-18.

- ^ Sande, J.S. (1989). "Toraja Wood-Carving Motifs". Ujung Pandang. Diakses tanggal 2007-05-18.

- ^ a b c Jane C. Wellenkamp (1988). "Notions of Grief and Catharsis among the Toraja". American Ethnologist. 15 (3): 486–500. doi:10.1525/ae.1988.15.3.02a00050. Kesalahan pengutipan: Tanda

<ref>tak sah; asma "Wellenkamp1988" didefinisikan berulang dengan kandungan berbeda - ^ Pada warsa 1992, seorang jago Toraja, mantan bupati Tana Toraja, meninggal, dan keluarganya meminta sebanyak US$125,000 dari sebuah stasiun televisi Jepang sebagai lisensi buat merekam upacara pengebumian tersebut. Cf. Yamashita (1994).

- ^ Hollan, Douglas (1995). "To the Afterworld and Back: Mourning and Dreams of the Dead among the Toraja". Ethos. 23 (4): 424–436. doi:10.1525/eth.1995.23.4.02a00030. Diakses tanggal 2007-05-18.

- ^ a b Yamashita, Shinji (1994). "Manipulating Ethnic Tradition: The Funeral Ceremony, Tourism, and Television among the Toraja of Sulawesi" ([pranala nonaktif] – Scholar search). Indonesia. 58: 69–82. doi:10.2307/3351103. Diakses tanggal 2007-05-18.

- ^ Tau tau sring dicuri dan dijual sebagai barang antik, contohnya adalah tau tau' yang dipamerkan di pameran di museum Brooklyn atas warsa 1981 serta di Galeri Arnold Herstand di New York atas 1984. Cf. Volkman Volkman (1990).

- ^ "Toraja Dances". www.batusura.de. Diakses tanggal 2007-05-02.

- ^ "Toraja Music". www.batusura.de. Diakses tanggal 2007-05-02.

- ^ a b Gordon, Raymond G. (2005). Ethnologue: Languages of the World (online version). Dallas, Tex.: SIL International. Diakses tanggal 2006-10-17.

- ^ Volkman, Toby (31 Juli 1982). "Tana toraja: A Decade of Tourism". Cultural Survival Quarterly. 6 (3). Diakses tanggal 2007-05-18.

Referensi[sunting | sunting sumber]

- Adams, Kathleen M. (2006). Art aksis Politics: Re-crafting Identities, Tourism and Power in Tana Toraja, Indonesia. Honolulu: University of Hawaii Press. ISBN 978-0-8248-3072-4.

- Bigalke, Terance (2005). Tana Toraja: A Social History of an Indonesian People. Singapore: KITLV Press. ISBN 9971-69-318-6.

- Kis-Jovak, J.I.; Nooy-Palm, H.; Schefold, R. and Schulz-Dornburg, U. (1988). Banua Toraja : changing patterns in architecture and symbolism among the Sa’dan Toraja, Sulawesi, Indonesia. Amsterdam: Royal Tropical Institute. ISBN 90-6832-207-9.

- Nooy-Palm, Hetty (1988). The Sa'dan-Toraja: A Study of Their Social Life and Religion. The Hague: Martinus Nijhoff. ISBN 90-247-2274-8.

Bacaan lanjutan[sunting | sunting sumber]

- Kathleen M. Adams (2006). Art aksis Politics: Re-crafting Identities, Tourism and Power in Tana Toraja, Indonesia. Honolulu: University of Hawaii Press. ISBN 978-0-8248-3072-4.

- Parinding, Samban C. and Achjadi, Judi (1988). Toraja: Indonesia's Mountain Eden. Singapore: Time Edition. ISBN 981-204-016-1.

- Douglas W. Hollan and Jane C. Wellenkamp (1996). The Thread of Life: Toraja Reflections on the Life Cycle. Honolulu: University of Hawaii Press. ISBN 0-82481-839-3.

- Buijs, Kees, Powers of blessing from the wilderness and from heaven. Structure and transformations in the religion of the Toraja in the Mamasa area of South Sulawesi, Leiden 2006, KITLV

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

| Wikimedia Commons memegang alat mengenai Toraja. |

- (Indonesia) Situs sah negara Kabupaten Tana Toraja

- (Indonesia) Informasi Budaya Toraja

- (Jerman) Galeria film Tana Toraja

- (Inggris) Situs berisi informasi mengenai Tana Toraja

Oke penjelasan tentang Suku Toraja - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas semoga artikel ini menambah wawasan terima kasih

Artikel ini diposting pada label pengertian keragaman budaya, pengertian keanekaragaman budaya di indonesia, pengertian keragaman budaya di indonesia,

Komentar

Posting Komentar